"Female gaze" au cinéma : de quoi parle-t-on ?

Combien de films en 2023 continuent de présenter des femmes dans les rôles stéréotypés de mère, bonne épouse et séductrice, répondant ainsi aux attentes du regard masculin ?

Avec l'arrivée du mouvement Me Too, le "female gaze" est apparu comme une révolution. Il représente aujourd'hui le combat contre la culture patriarcale dans le cinéma, qui ancre et perpétue des représentations stéréotypées et sexistes. Et pour cause : de nombreuses réalisations répondent à ce qu'on appelle le "male gaze" en représentant les femmes sous le prisme du regard masculin, comme des objets et non des sujets.

Le "male gaze" ne date pas d'hier. Il a été théorisé en 1975 et a précédé le "female gaze". Des critiques féministes se sont questionnées sur les différentes manières de filmer les femmes, analysant l'existence d'un "regard féminin" et d'un "regard masculin". Leurs analyses ont permis de théoriser ce qu'on appelle aujourd'hui le "female gaze", une façon de représenter les femmes aux cinéma qui s'oppose au "male gaze", sans pour autant en répéter ses travers.

Qui a théorisé le "female gaze" ? Quel regard porte la caméra sur les femmes ? En quoi cela change notre perception de la réalité ? Comment reconnaître le female gaze au cinéma ?

Dans cet article, on vous explique ce qu'est "le female gaze" au cinéma.

Qui a théorisé le "female gaze" ?

Le concept de “female gaze” a pris racine en contradiction avec le concept du “male gaze”, qui a été théorisé par Laura Mulvey en 1975 dans son article “Plaisir visuel et cinéma narratif” et dont il est important de parler.

Dans cet essai, Laura Mulvey, critique de cinéma, réalisatrice et féministe britannique, fait une analyse critique du voyeurisme et du regard masculin non renversable du film “Fenêtre sur cours” d’Alfred Hitchcock.

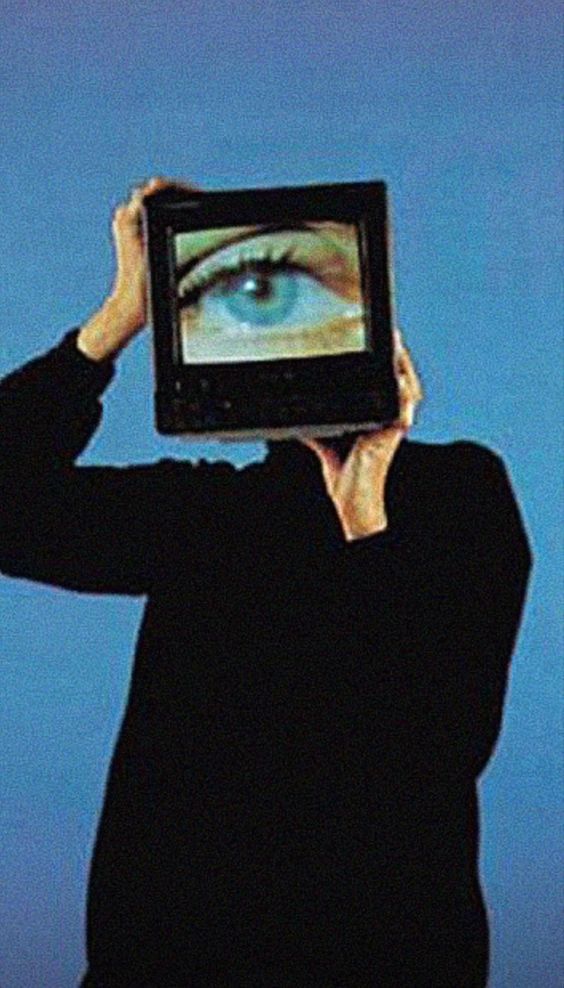

Pour ce faire, elle se base sur les théories de la psychanalyse de Freud, notamment sur le concept de scoptophilie (plaisir de posséder l’autre par le regard) et décortique les trois types de regards possibles d'un film :

- Le regard de la caméra / du cinéaste / réalisateur·trice

- Le regard du spectateur

- Le regard des personnages / des acteur·trice·s

Laura Mulvey se rend compte que tous les regards du film satisfont le regard masculin ou le "male gaze". Par le biais du regard de la caméra, des spectateurs et des personnages, les femmes sont placées systématiquement en position d'objets, sont fantasmées, possédées.

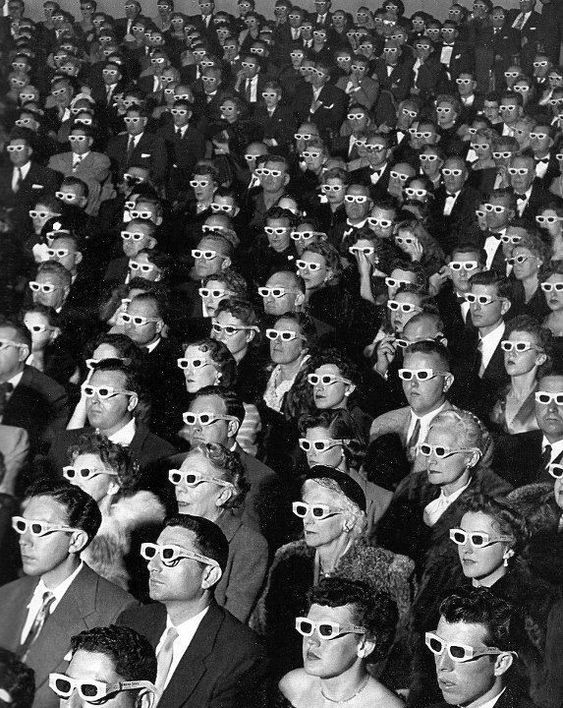

Son analyse est frappante de réalité. On pense évidemment à beaucoup de films populaires, qui transmettent aux femmes une image d'elle-même dictée par le regard des hommes. C'est un véritable choix de réalisation qui demande, consciemment ou inconsciemment, aux comédiennes de répondre à ce "male gaze". L'effet devient sociologique : les spectatrices sont « prises au piège d’un dispositif qui vise presque uniquement à satisfaire les pulsions voyeuristes des hommes ».

En partant de la théorisation du "male gaze" de Laura Mulvey, Joey Soloway, dramaturge américaine et féministe, a précisé ce qu'on entendait par "female gaze" ou "regard féminin", définit souvent comme une simple inversion du "male gaze".

En 2016, lors du festival international du film de Toronto, Joey Soloway parle du “female gaze” comme une réinvention, une nouvelle manière de donner de la puissance au regard féminin dans le cinéma. L'objectif du "female gaze" n'est pas de transformer la femme objet en homme objet, mais bien d'inventer une nouvelle façon de représenter les femmes à travers la caméra.

"Le cinéma et la télévision perpétuent le fait de placer les hommes blancs, hétéros, cisgenres, dans le fauteuil de celui qui regarde" affirmait Joey Soloway dans une interview Konbini pour justifier l'existence du "female gaze".

Qu’est-ce que le « female gaze » au cinéma ?

Rentrons maintenant dans l'analyse théorique du "female gaze" : quelle est sa définition ? Quelles sont ses différences avec le "male gaze" ?

Joey Soloway définit le "female gaze" comme une façon de faire ressortir "l'expérience féminine vécue" au cinéma. Pour définir le regard féminin, Joey se base sur les trois regards (le spectateur·trice, le cinéaste et les acteur·trice·s) utilisés par Laura Mulvey pour définir le "male gaze".

Qu'est-ce que "l'expérience féminine vécue" selon Joey Soloway ? Elle divise cette expérience en trois composantes cumulatives, qui permettent de définir le "female gaze" :

- "La caméra de sentiment", dans laquelle les émotions sont prioritaires sur l'action ; comme l'expliquait Joey, "on pourrait le voir comme une caméra subjective qui tente de pénétrer à l'intérieur du protagoniste". C'est une manière de faire ressentir quelque chose aux spectateur·trice·s et non forcément de lui faire voir quelque chose. Le corps exprime une action de sentiment. L'intention de la réalisation est bien de "se réapproprier son corps et de l'utiliser avec intention pour communiquer".

- "Le regard regardé", qui va faire ressentir aux téléspectateurs la sensation d'être "l'objet d'un regard". C'est une façon de provoquer l'empathie. L'idée est "de montrer ce que l'on ressent lorsque l'on est l'objet du regard".

- "Le retour du regard" : "c'est le regard sur ceux qui regardent (les spectateur·trice·s). Il s'agit de ce que l'on ressent lorsqu'on se tient ici, dans le monde, après avoir été vu toute sa vie...". C'est l'idée que le regard féminin "ose renvoyer le regard, sur ceux qui regardent", pour faire du cinéma "une justice sociologique".

Cette définition du "female gaze" a été complétée en 2020 par Iris Brey, journaliste et critique de cinéma, dans un essai français "Le Regard féminin, une révolution à l'écran". Dans cet ouvrage, Iris Brey clarifie la définition du "female gaze".

Dans une interview réalisée par le Centre Pompidou, Iris Brey affirme que "le regard féminin, c’est de désirer en dehors d’un schéma de domination. C’est aussi le fait d’être mise dans la peau d’un personnage féminin, de ressentir ce qu’une héroïne traverse et de ne plus la regarder de loin."

Le "female gaze" est un regard qui « adopte le point de vue d’un personnage féminin pour épouser son expérience. »

Le regard féminin a toujours implicitement été corrélé à une réalisation féminine. Or, Iris Brey rappelle que le "male gaze" n'est pas que le fait des hommes. De nombreuses réalisatrices satisfont le "male gaze". Inversement, certains hommes optent pour le "female gaze". Bon... On n'est pas dupe et Iris Brey non plus, la plupart des personnes empruntant la mouvance du "female gaze" sont des réalisatrices. Néanmoins, en clarifiant ce détail, Iris Brey rappelle que "le female gaze" ne dépend pas du genre des réalisateurs et a un objectif qui transcende cette distinction.

Iris Brey souligne également que les femmes se sont construites sous le prisme du regard masculin et ont été objectivées. Le "female gaze" a le pouvoir de remettre en question la société patriarcale et devient donc politique.

Comment reconnaitre le female gaze ?

Bye-bye la théorie, on passe à la pratique. Comment analyser si un film satisfait au regard féminin ?

Iris Brey livre 6 critères :

"Il faut narrativement que :

- le personnage principal s’identifie en tant que femme ;

- l’histoire soit racontée de son point de vue ;

- son histoire remette en question l’ordre patriarcal ;

Il faut d’un point de vue formel que :

- grâce à la mise en scène, le spectateur ou la spectatrice ressente l’expérience féminine ;

- si les corps sont érotisés, le geste doit être conscientisé ;

- le plaisir des spectateurs ou spectatrices ne découle pas d’une pulsion scopique"

10 films et séries réputés pour satisfaire au regard féminin

Pour mieux comprendre ce qu'est le "female gaze", on te conseille de te plonger dans cette sélection de films et de séries réputés satisfaire au regard féminin. Cela te permettra de faire ta propre analyse critique et de mieux saisir les contours du "female gaze" (dont la définition est assez théorique). Reprends les critères d'Iris Brey et observe avec attention si les films suivant y répondent.

Les films :

- "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma

- "La leçon de piano" de Jane Campion

- "Titanic" de James Cameron

- "Je, tu, il, elle" de Chantal Akerman

- "Thelma et Louise" de Ridley Scott

- "Sibyl" de Justine Triet

- "Wonder Woman" de Patty Jenkins

Les séries :

- "I love dick" de Jill Soloway et Sarah Gubbins

- "La servante écarlate" de Bruce Miller

Aujourd'hui, le "female gaze" est un engagement féministe et une lutte pour l'égalité. Le cinéma est un miroir de notre société. Il est politique. Il dénonce. Il rend compte d'une réalité. Il évolue. Il transcende. Le "female gaze" offre la possibilité aux femmes de se définir comme sujet, en dehors du prisme du regard masculin.

Ada Tech School est une école d'informatique à la pédagogie inclusive. Nous prônons des valeurs comme l'inclusion, la bienveillance, l'entraide, la singularité. Pour cela, nous avons une méthode d'apprentissage innovante basée sur le faire et grâce à laquelle tu apprends à ton rythme. Notre objectif ? Que tu deviennes un·e développeur·se professionnel·le et recherché·e par les entreprises. Comme le "female gaze" au cinéma, notre école lutte contre les stéréotypes des femmes dans le milieu de la tech. Nous mettons tout en place pour que tu apprennes dans un environnement sain.

Rejoins notre formation de développeur·se web !

À propos d’Ada Tech School

Ada Tech School est une école d’informatique inclusive, qui forme au métier de développeur·se en 21 mois. Elle a trois campus : Paris, Nantes et Lyon. Au sein de l'école, les apprenant·e·s apprennent en faisant grâce à une pédagogie alternative inspirée de Montessori, approchant le code comme une langue vivante et favorisant la collaboration et l’entraide grâce à des projets collectifs. L’école doit son nom à Ada Lovelace, qui fut la première programmeuse de l’histoire.

Après neuf mois de formation, les apprenant·e·s sont opérationnel·le·s et prêt·e·s à réaliser leur apprentissage - rémunéré - pendant douze mois dans une des entreprises partenaires de l’école (Trainline, Deezer, Blablacar, JellySmack, Back Market, ...).

Aucun pré-requis technique n’est exigé pour candidater. Il suffit d’avoir plus de 18 ans. La sélection se fait en deux temps : formulaire de candidature puis entretien avec une réponse sous 2 semaines. Pour plus d’informations sur la formation, télécharge notre brochure de présentation.

Sources :

- ART SCHOOL PORTAL

- Wikipédia

- Potiches

- Centre Pompidou

- Konbini